失敗やスランプは誰にでも起こります。

失敗やスランプの時は、精神的にも落ち込み、自信もなくなります。

次への一歩を踏み出すことすら怖くなってしまうことだってあります。

そんなときのアプローチは人それぞれだと思います。

- 精神論で自分を奮い立たせる

- 「気にしない!」と決めこむ

- なんとかやり過ごせないかと、ごまかす etc.

私の場合は「ひたすら逃げ腰になる」というアプローチでした。

でも、これらのアプローチはその場しのぎであって、解決にならないどころか、長期的にはマイナスになるでしょう。

本来はスランプや失敗から、きちんと現状を改善し、結果につなげていけたらいいわけですが…。

今回の記事では、失敗で身動きができなくなった私が、そこから抜け出してうまくいった2つのアプローチを紹介していきます。

「思った通りに進まない」からの悪循環

私はWebデザインの仕事をしています。

仕事の流れとしては、お客様の要望を伺い、その要望にそったデザインを提案。その後、デザインを確認していただき、ズレがないかどうかを確認しながら、ステップに沿って進めていきます。

いくつも納品をして、だんだんと仕事にも慣れてきて「面白くなってきた」と感じ始めた頃の話です。

いままでうまくいってきたことが通じない…?

どの仕事でも同じですが、いくつもの仕事を経験していくうちに、たくさんのノウハウが蓄積されていきます。私の場合だと、

「読みやすさを重視したいときは、こうしたデザインがいい」

「このタイプのメッセージを伝えるには、これが伝わりやすいトーン」

といったようなものです。

その時も、仕事の進め方に沿ったデザインを提案したのですが、「ちょっと違うんですよね」と言われ、修正することになりました。

もちろん修正自体は、毎回起こりうることです。ところが、その時はひとつ修正すると、今度は別の場所がおかしいと指摘されてしまい、経験したことがないほど修正の範囲が広がっていきました。

今思うと、その時はうまく話がかみ合っていないことに気づいていなかったのですが、

修正に修正が重なり、だんだんと「これでいいのかな?」「この方向性で、本当に大丈夫だろうか?」と焦りを感じ、と泥沼にはまっていきました。

膨らんでいった苦手意識

お客様からの修正が何度も繰り返されていくとともに、チームメンバーからも「デザインを最初からやり直した方がいい」といった話も出るようになりました。

やり取りの回数は増えていっても、仕事は完成に向かって進んでいかないという状態が続いてしまっていました。

「自分には向いてなかったのではないか」

「何をやってもダメなのではないか」

「傷つくのが嫌だ」

「何もしたくない」

と、休みの日でも、答えが出ない悩みをぐるぐると考え続けるようになっていきました。

失敗に向き合うために使った2つのアプローチ

失敗に向き合う手掛かり

頭の中でぐるぐると悩み続けていても、状況は何も変化しないばかりか、苦しさは増していき、さらに悪化していきそうでした。

そういう時は視野が狭くなってしまっていて、なかなか自分の中からは答えは出てこないものです。

そこで「これではいかん!」とタナカミノルさんの音声コーチングを聞き直してみました。

そうすると、「あ、これならできそうかな」と思えた2つのアプローチに取り組むことにしました。

アプローチ1:とにかく”紙に書きだす”

紙に書き出すなんて、つまらないと思われる方もいるかもしれませんが、これは「書く瞑想」ともいわれるアプローチです。

とにかく頭の中のあらゆることを書き出します。

- 頭の中でぐるぐるしている悩み

- 後でいいことや

- 今関係ないけど気になっていること など

紙にどんどん書き出していきます。

悩みについても、書ききれないほどあると感じていましたが、紙に書き出してみると、10分ほどで手がとまりました。

「あれ?こんな少ないのか…」

思ったより悩みは少なかったことがハッキリすると、だんだんと気持ちも落ち着いていきます。

また、頭の中で思考をもてあそぶのでなく、実際に紙に書いて、それを客観的に読むことで失敗や悩みにちょっとした距離ができます。

そのおかげでより論理的に整理できるようになりました。

落ち着きを取り戻したら…

その結果、チームメンバーやお客様に対する説明も伝わりやすくなりました。

考えていたことが伝わることで、身構えずに気軽に話をすることができるようになりました。

「意外と面白いこと考えてるんだね」と言われることもありました。

それからは、仕事についても手が止まってしまったときは、まずは書き出すことを心がけました。

アプローチ2:ベイビーステップを設計する

焦りや混乱のために固まっている時の私は、視野がとても狭くなっていて”失敗は避けるべきもの”と感じていました。

そのために、失敗をしないための提案や、ミスを避けることばかりが頭に浮かんでいました。

これは逃げるアプローチであり、問題を直視していないということでもありました。

当たり前ですが問題を直視しなければ、解決もありません。

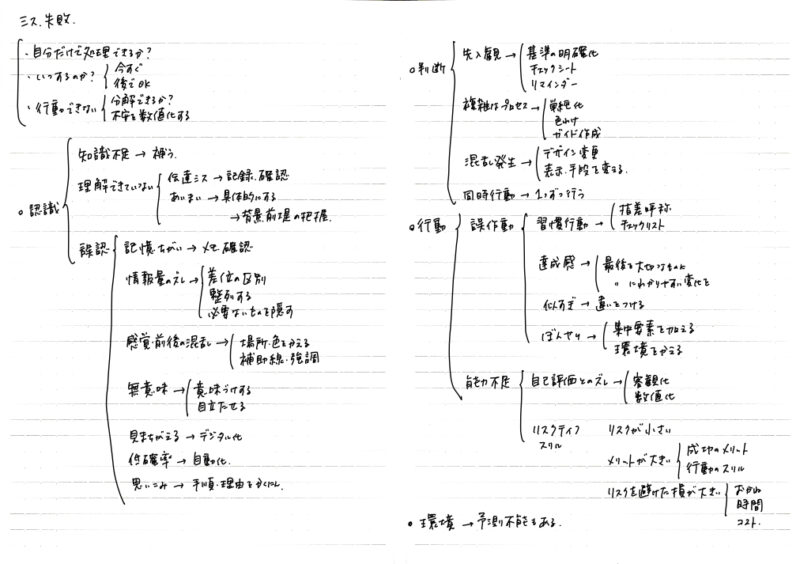

紙に書き出していき、失敗や悩みを直視していくことで、自分の中の失敗の分類表ができていきました。

振り返ってみると、私がぐるぐる頭で考えて行動できなかったもう一つの理由は、やろうとすることの一歩が大きすぎて抵抗や迷いを生むためでした。

失敗の分類表をブレイクダウンして作ってみると、それに対して今すぐとれる小さな一歩(ベイビーステップ)が見えてきました。

たとえば、伝えられなくて不安な理由が、知識不足であれば、「補うために何をするか?」を軸にして人に聞いたり、資料を探すといった行動に分けていきます。

他には、配置したボタンを押し間違えてしまいそうという場合だと、分類表の中の、”行動>誤作動>似すぎ”の部分に当てはまるので、違いをつけてみることで、改善されないかと目星をつけます。

焦って視野が狭くなっている時は、こうした流れで分類表をガイドにすることで、落ち着いて自分が今できる行動まで分解して試せるようにしました。

この、ベイビーステップを設計するということも、タナカミノルさんの音声コーチングでくり返し伝えられたことでした。

失敗から逃げたり、固まったままでじっとしているよりも、自分が行える行動を小さくても行うことを繰り返すようにしました。

小さな変化を繰り返す

行動したことで生まれた反応をよく見て、取り組む部分を修正していくことで、自分の担当部分だけでなく、周りの変化や影響にも目が向くようにもなりました。「次はこの部分に力を入れると良さそう」と気づくことも増えていきました。

さらに、今できることに対して、予定していた行動だけでなく、少しつけ足して行動することも試していけるようになっていきました。

失敗を嫌わない

ミスや失敗はただの検証結果

小さく試すことを続けるうちに、ミスや失敗はただの検証結果であり、それが工夫の源として成長につながっていくことを実感できるようになりました。

失敗しないために、いつまでも考え続けているのでなく、失敗を今までと違った経験を積むチャンスとして見られるように少しずつですが変わっていきました。それにつれて、余計な力が抜けて仕事に取り組めました。

「失敗が見当たらない?それもまた問題かも」と思えるように

うまくいったように見えることも、じっくりと検証してみるとたまたま運がよかったケースや、気づいていないだけで小さなミスが隠れていることもあります。

失敗が見当たらないことは、いいことばかりではなく、私の場合は、今までのパターンに囚われていたり、安全策をとりすぎていて挑戦できていないこともありました。そうした状態を続けていると、仕事の内容や環境が変わったときの対応に遅れることもあります。

時には周りに大きな影響を与えない範囲で、少し高めの目標に挑戦し、小さな失敗を受け入れて行動することも大切だと感じます。

おわりに

失敗やミスが怖いあまり、何もしない方がましではないかと感じていた私ですが、紙に書くことで、頭の中のたくさんの考えから、今ここで行うことを整理する。

そして、整理した行動の中から、より自分が自然に行える行動を選び、小さく試す。これを意識して取り組むことで、気持ちを落ち着けて、視野を広げて人と関われるようになりました。

また、失敗に対する抵抗感や葛藤にエネルギーをつかったり、時間を無駄にすることが減っていきました。

一度失敗したら取り返しがつかないと捉えるのでなく、恐れずに行動すると成長につながることもあること。それは、”紙に書く”、”ベイビーステップを設計する”というふたつの手順を通じて、一歩踏み出すことで周りを変えられるという経験を繰り返すことができたからでした。

何かひとつでも、「わかるな」と感じたことや、「こうしたらいいのかも」と閃いたことなど、あなたの気づきやヒントになりましたら幸いです。

最後まで読んでいただきありがとうございました。