「あー、なんて私はダメな親なんだろう?」

こんなふうに感じたことはありませんか?

私も子どもが生まれてから、親としての自分の未熟さが目につき「ズーン」と心が重たくなることが度々ありました。

そしてその度に、親として出来ていることに目を向けようとしたり、ダメだと感じるところを直そうと奮闘してみてるものの、心の奥底では「それでもやっぱり不十分」と感じる自分がいました。

だけど、大好きな祖父の死をきっかけに、まるで魔法が解けたかのように親としての自分を責める気持ちが小さくなり、心身共にとても楽になりました。

今日は、何をやっても消えなかった「親として不十分」という気持ちが「祖父の死」×「コーチングの力」で解けていった過程をお話したいと思います。

この記事をお読みいただくことで、あなたの心がほぐれ、心穏やかに過ごせる時間が増えるきっかけになれば嬉しいです。

それでは早速、「祖父から受け継いだ愛」と「その愛が引き起こした親としての苦悩」に触れた上で「苦悩からの解放されたワケ」をお話していきたいと思います。

1.祖父から受け継いだ愛

「何があっても絶対に仕事を辞めたらあかん。

旦那になんかあった時、子どもを守れるんは母親だけや。

子どもの側には、俺がいるからお前は働け」

祖父は、娘である私の母によくこう言っていました。

6歳で父親を亡くし、貧しくて惨めで寂しい思いをした祖父。

「孫たちには同じような思いをしてほしくない」という愛情から来る言葉でした。

実際、祖父の教えを守って母が働き続けてくれたおかげで、父親が働けない状況になったときも経済的に困ることはありませんでした。加えて、忙しい両親に代わって祖父がいつも側にいてくれたおかげで寂しくもありませんでした。

だからこそ、私も母親になったら当然、祖父や母と同じように我が子を守っていくつもりでした。

2.祖父の愛が引き起こした親としての苦悩

親の役割

けれども祖父の教えを守っていくことは、私にとって簡単なことではありませんでした。

私と母では子育て環境が違ったからです。

母の場合、祖父母が近くに住んでいた上、祖母は専業主婦で、祖父も私が物心つく頃にはリタイアしていました。一方、私の場合は、両親は現役で働いており、遠くに住んでいるので、子どもの側にいてもらうことは難しい状況でした。

なので自然と「寂しくないように、子どもの側にいるのは私の役割だ」と感じていました。だけど、その役割を担おうとすればするほど、私の中で葛藤が大きくなっていきました。

膨らむ葛藤:仕事か/子育てか

子どもの側にいればいるほど、もう一つの役割である「働き続ける(=経済的に自立し続ける)」という役割がおろそかになってしまうと感じたからです。

特に会社員を辞めてからは、その不安が一層強くなっていきました。

「資格も実績もない私が、1人でも子どもを養っていける経済力を保ち続けるには、もっと人から求められる存在であり続けないといけない。そのためには、目の前の仕事に一生懸命向き合うのはもちろん、もっとスキルも磨かないといけないし、もっと知識も必要かも。新しいことにチャレンジし続けることも必要。自分から機会を掴みにいく行動もおこさないと…」

「子育てに注力し過ぎてしまうと、その時間がなくなってしまう。そしたら、将来、何かあった時、子どもに惨めな思いをさせてしまうかもしれない…」

「寂しい思いをさせないこと」を優先すべきか。

「将来、何があっても貧しくて惨めな思いをさせないこと」を優先すべきか。

子どもに寂しい思いをさせるまいと子どもの側にいようとすると、将来が不安に。

目の前の仕事や将来に備えるための勉強やスキル磨きに時間を使おうとすればするほど、子どもと一緒にいる時間が失われ、子どもに寂しい想いをさせてしまう…。

あちらが立てばこちらが立たず。

私にとって、祖父の教えは矛盾と葛藤をはらむ苦しいものになっていました。

失われていく大切な時間

「どっちにしてもしっかりと親の役割を果たせない」

焦燥感、苛立ち、葛藤ばかりが膨らんでいき、どんどん心の平穏が失われていきました。

子どもが寂しくないようにと子どもの側にいても、葛藤に支配された私は子どもと心温まるようなふれあいの時間を持てませんでした。

「どうにかしなければ…」と焦れば焦るほど、より問題が難解で複雑なものになってしまう感覚が強くなるだけでした。

3.大好きな祖父の死

最後のプレゼント

そんな閉塞的な状況を打開するきっかけとなったのは、大好きな祖父の死でした。

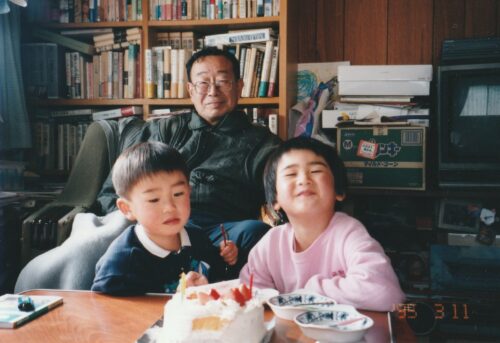

告別式で流すムービーを作るために、写真を整理していた時。

私は突如、あるメッセージを祖父から受け取ったように感じました。

「ただ、笑って生きてくれていたら、それでこっちも幸せなんやで」

何にもできない赤ちゃんだった頃から今にいたるまで、優しい目で私を見る祖父の写真を見れば見るほど「最初から最後まで、どんな私でも愛してくれていたんだな」ということを痛いほど感じました。

その瞬間、私は今まで勘違いに勘違いを重ねて、自ら苦労を選んでいたことに気がつきました。

それまで私は「頑張って祖父が言うような状態をキープしないと、大好きな祖父をがっかりさせてしまう」と思っていました。だから、何が何でも頑張って「祖父がいいと思うような自分であろう」と自分に鞭を打っていました。

だけど本当は、そんなことをしなくても「祖父は私を十分に愛してくれていただろうし、受け入れてくれていた」ということに気づいたのです。

祖父の本当の願い

その時ふとなぜだか「目的は全肯定。その目的に近づくための戦略は柔軟に選ぶ」というライフコーチ、タナカミノルさんの言葉が頭に浮かびました。

その言葉のおかげで「あぁ、そっか。そういうことか。私は手段と目的を取り違えていたんだな」と理解しました。

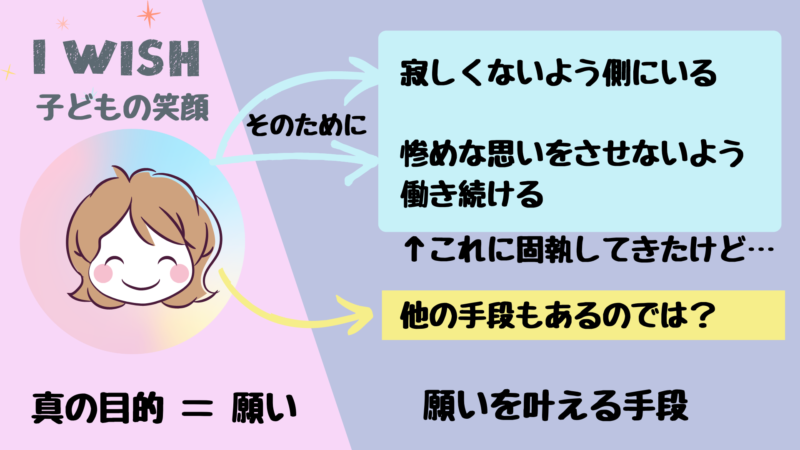

祖父の本当の願い(=目的)は「ただ、笑って幸せに生きてて欲しい」でした。

そして、そのための手段(=戦略)が「寂しくないよう側にいること」と「惨めな思いをさせないよう働き続けること」でした。

ただそれは、祖父が自分の経験や周りの人の状況を踏まえて「幸せに生きていくのに最適だ」と判断したものにすぎません。

本当は、目的のための手段は何だって良かったのです。

にもかかわらず私は、祖父の本当の願いに気づかず「寂しい思いをさせないようにずっと側にいなければいけない」「惨めな思いをさせないように働き続けなければいけない」と勝手に思い込み、苦しんでいました。

笑って生きるための手段を、絶対達成しなければいけない目的だと勘違いして固執し、どんどん本来の目的から逸れてしまっていたのです。

本当に引き継ぐべきもの

もし私が祖父の立場だったら…

「”何としてでも、自分が示した手段で目的を達成すべし”と思うだろうか?」

「自分からの愛情を受け取り、必死に自分が示した方法で生きようと苦しむ我が子や孫を見たら、どう感じるだろうか?」

こう考えると、親として私が引き継ぐべきものは、祖父が示した方法ではなく祖父の本当の願いの方だと思うようになりました。

4.繋ぐ思い

願いを叶える地図作り

「ただ、笑っていて欲しい」

孫として祖父の願いを体現して生きていくのと同時に、親として祖父の思いを受け継いでいくにはどうしたらいいか?

そのための方法を、タナカミノルさんのコーチング音声で紹介されていた「幸福で豊かな人生を送るために押さえておくべき4つの分野(肉体・感情・精神・経済)」に沿って考えてみました。

実際に書き出したときのノート

すると、幸せな人生を送るためには重要なことなのに手付かずになっていることや、逆に望む状態から遠ざかるような行動をたくさんしていることが見えてきました。

例えば、今まで経済的安定に注力しすぎて健康面や精神面をないがしろになってしまっていたことや、情緒的な安心感を増やすためには、側にいることよりも子どもにとやかく言うことや、怒ることをやめる方がよっぽど重要なことだと気づきました。

さらに「周りの人と違うからこそ協力できる」というタナカミノルさんの視点を借りて書いたものを眺めてみると、必ずしも自分が注力しなくてもいいことや、逆に自分だからこそできることが少しずつ見えてくるようになりました。

最大の収穫

すると「側にいてあげる/働き続ける。これを両立させ続けなければ母親失格」という強烈なプレッシャーから解放され、心身ともにとても楽になりました。

「祖父が示してくれた道を苦しい思いをして歩まなくても大丈夫。必ずしも祖父が示した方法で幸せにならなくても、祖父も母も私を見放したりしない。今の時代や自分の状況にあった方法で、自分らしく娘も私も幸せに生きていっていいんだ。それが祖父や母が心から願ってくれていたこと。」

こう思えるようになったことは、人生に新たな希望の光をもたらしてくれました。

「相手の示してくれた方法に従うか/従わないか」よりも、自分以上に自分の幸せを願ってくれている人のためにも「自分や周りの人が幸せに生きていく道を摸索しながら歩み続ける」。こちらの方が大切だと感じるようになったのです。

愛情のディスコミュニケーションを防ぐには?

「親や祖父など大好きな人の期待に応えたい。」

「大好きな人達が自分にしてくれたように、自分も大切な人を大切にしたい。」

相手を想う純粋な気持ちが、時に自分を苦しめてしまう。

これからも同じようなことが起きるかもしれません。

だけどそんな時こそ「目的は全肯定、戦略は柔軟に」。

次のような質問を自分にしてみようと思います。

- 本当にそのやり方しかない?

- やり方に固執しすぎていない?

- 本当に相手もそれを望んでいる?

- 相手の本当の願いは何?

- 自分も相手も嬉しくなる他の方法はない?

もしあなたが何かしら行き詰まりや苦悩を感じた時、参考になれば嬉しいです。

最後までお読みいただきありがとうございました。