仕事をやってもやっても終わりが見えてこない。

そんな経験はありますか?私には何度か経験があります。

そういう時は、どんな解決方法を取るでしょうか。

・期限を伸ばす?

・仕事の担当者を増やす?

等々

もちろんこれらの対処法を取れればいいのでしょうが、現実はそう甘くありません。

ほとんどの仕事は「今の予算内で…」「今ある人材で…」と限られたリソースでやらなければならないことも多いからです。

じゃ、どうするのか?

この記事は私が限られたリソースの中で仕事の問題を解決したお話です。

仕事だけじゃなく、プライベートでも

「やることがいっぱいでやりたいことができていない!」

「色々手を出しては、いつも中途半端に終わってしまう…」

という人にも使える解決方法なので、よければ参考にしてみてください。

問題だらけ、ミーティングのたびにクレームのお小言祭り

新規の仕事を引き受けるも、そこは完了しないタスクが山積みの現場だった…

2021年10月、私は新しい仕事先で仕事を始めたばかりでした。

今まで関わったことのない業界でプロジェクトの進捗管理を担っていました。

新しい職場で新しいことを学び成長しながら、お客様に喜ばれる仕事をするぞと意気込んでチームに参画したのを覚えています。

私が加わったチームは元々2017年頃から発足されて、今までの流れから仕事の内容はほぼ決まっているという状況でした。

私はチームを抜ける方の代わりとしてこのチームに加わりました。

チームに入って引き継ぎ担当から最初に言われたのが「忙しいので、頑張ってください」でした。

最初はその言葉の意味がわからなかったのですが、すぐに理由がわかりました。

毎週行われる取引先との定例で毎回「あのタスクが終わっていない。このタスクの進捗はどうなっているのですか?」と質問責めに合うのです。

そして、その質問されたタスクの対応に追われていると、翌週の定例になってしまう。定例ではまたタスクの遅れに対しての質問責め。そしてそれがクレームの嵐へ…。

このループの繰り返しでした。

この状況からどうやって抜け出せばいいんだ。。。

プロジェクト参加1ヶ月目、早くも私は心が挫けそうになっていました。

チームの誰もが全力で仕事をしているはずなのに減らないタスク

タスクが減らないのは人手が不足しているから、期限が短すぎるから。

私はそう考えていました。

そこで過去のタスクの数やチームメンバーの人数を調べてみました。

驚いたことに過去のチーム人数とタスク量は今とほぼ違いませんでした。

真面目に仕事をしていない、サボっている人がいるのか?というと、これもそんな人は見当たりません。

チームメンバーは全力で仕事を終わらそうと必死に働いてくれていました。

数字を調べてわかったのは、このタスク山積みで減らないのが常態化している、ということでした。

同時進行で進めることは必ずしも仕事を進めることではない

この状態でどうすればタスクが片付くのか?

その方法を考えていた時に思い出したのが、タナカミノルさんの音声コーチングで教わった「マルチタスクの弊害」についてでした。

マルチタスクとは複数の作業をちょくちょく切り替えながら同時進行していく、という意味です。

「色んな事が同時に進められて時間を効率的に使えるのでは?」

と思う人も多いかもしれません。

ですが、タナカミノルさんの音声コーチングでは全く逆のことを言われていたのです。

複数の作業がある場合、マルチタスクで複数のことを同時進行するより、シングルタスクで一つずつ完了させていった方がトータルの所要時間は少なくなる、というのです。

実際に音声内で簡単な実験をみんなで体験するのですが、実際に所要時間はマルチタスクの惨敗でした。

この時のことを思い出し、今の仕事で起きていることも同じことなのかもしれないと思い始めました。

プロジェクトを全て停止させて観察に集中

恐怖の中、タスクを止めて見えてきたプロジェクトのボトルネック

メンバーが担当しているタスクをみていくと、確かに1日に2〜3個のタスクを並行で実施している人ばかりでした。

まさにマルチタスクだらけで仕事が進められている。

これが原因かもしれない。試しにタナカミノルさんの音声コーチングの解決方法を試してみることにしました。

解決方法は簡単で「8割のタスクを止める」です。

やることは単純なのですが、私はとてつもない恐怖を感じたのを今でも覚えています。

スティーブ・ジョブスが過去にこれと同じ方法でアップルを倒産の危機から救ったと聞いていたから少しは勇気が出ましたが、それを聞いてなければ実行しなかったかもしれません。

ただタスクを止めます!と宣言してもチームメンバーは誰も納得しません。

なので、取引先にタスクの優先順位を事前に聞いて整理した状態で全員とミーティングをしました。

そこでメンバーに、今日から優先順位が1番高いタスクを終わらせることを最優先に進めてもらうよう伝えました。

メンバーには、取引先が合意していると伝えたことで仕事の進め方を変えることにも納得してもらいました。

最優先タスクに集中してわかったのは、タスクが進むメンバーと全然進まないメンバーがいることでした。

このメンバーこそが、プロジェクトの進捗を止めているボトルネックでした。

ボトルネックを正しく機能させる方法

ボトルネックとは、全体に影響するレベルの問題要因で最も問題視される箇所のことで、ビジネスシーンでは、制約条件などと呼ばれることもあります。

簡単にエッセンスを紹介すると、ボトルネックに注目せずに他をいくら強化しても、全体の生産性はあがらないということです。

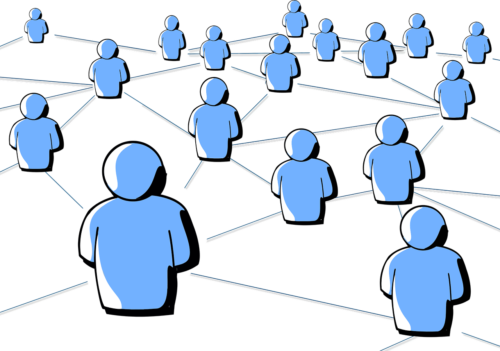

ボトルネックや制約理論については以下の書籍が参考になります。

ザ・ゴール ― 企業の究極の目的とは何か エリヤフ・ゴールドラット (著)

クリティカルチェーン―なぜ、プロジェクトは予定どおりに進まないのか? エリヤフ ゴールドラット (著)

私はプロジェクトのボトルネックメンバーであるXさんに何が起きているのか、次はそれを調べ始めました。

原因はすぐにわかりました。そのメンバーでしか対応できないタスクが常に新しく生まれていたのです。

新しく来るタスクは常にプロジェクトの根幹に関わる問題。そのため、新しいタスクがくる度にXさんの最優先タスクが入れ替わっていきます。

これでは全く進捗は改善されません。

そこからは、Xさんに最大のパフォーマンスを出してもらうために二つの行動を取りました。

ボトルネック中心にタスク管理を始めたら

「1.ボトルネック(Xさん)を邪魔しない」では、Xさん以外でもできる作業はとにかく他のメンバーに回すようにタスク管理を始めました。

「2.ボトルネック(Xさん)をサポートする」では、Xさんに直接依頼をしてくる取引先がいた場合も、私が全て間に入って極力Xさんに割り込みのタスクが入らないように体制を考え直しました。

始めた当初はちょっとした不平不満も取引先から出ていましたが、ここは我慢の時と思いなんとか耐えていました。

初のタスク完了!確かに見えてきた解決の糸口

プロジェクトで起きていたのはマルチタスク中毒。中毒から抜け出すためにシングルタスクを実行

最優先タスクのみを進めていく体制に変えてから、明らかにタスクの進みが違うのが明確になってきたのが私がプロジェクトに入って4ヶ月目です。

なんとボトルネックだったXさんのタスクが1週間毎に1つ、2つと完了してきました!

これに合わせて、全体の進捗スピードも上がり始めました。

マルチタスクからシングルタスクになってからの生産性の違い

私が参加した当初のプロジェクトの抱えているタスクは常に50個前後でした。

毎週増えるタスクの数と完了するタスクの数がほぼ同じで、残タスク数は変わらないという状態が続いていました。

ところが、4ヶ月が経った頃には1ヶ月に5個前後減ってきました。

毎週増えるタスクの数は1ヶ月目と全く変わらない状態だったのに関わらず、目の前の最優先のタスクに集中する体制に変えただけで生産性は1.5倍くらいになったと思います。

まさにシングルタスクの真骨頂を体感した瞬間でした!

クレームが喜びの声に!媚び売りより、顧客の本当のニーズに集中する

私がプロジェクトに入った当初はクレームだらけでとにかく取引先に謝罪して、ご機嫌取りをしながら期限を伸ばしてもらうように交渉するばかりでした。

それが今や毎週の定例をするたびにお客様から「最近はタスクが進むようになって安心してます」と言われるようになったのです。

お客様も小言を言いたくて言っているわけではない。

利益を出すためには、とにかくタスクを進める必要があった。だから急かしていたのです。

私はそれを全く理解できずにご機嫌とりなどをしていたのですから、クレームを何度も言われるのは当たり前のことだったとこの時にやっと理解できました。

集中すべきは、お客様が求めている問題解決に集中することでした。

ついに終わりが見えてきた!この先のプロジェクト管理

達成目前、タスクの山がなくなって気づく新しい問題

私がプロジェクトに入って10ヶ月目。

Xさんの業務を他のメンバーも実施できるように教育することでさらにタスク完了スピードが向上し、このまま行けば2ヶ月後にはタスク残数が0になろうとしていました。

そんな未来を期待していたタイミングで、問題は起きました。

チームの体制を変えて初めて、タスク残数が変わらなかったのです。

「これはまずいのでは!?」と思い、私は何が起きているのかまた調査をはじめました。

ボトルネックが移動した!問題が起きた時に立ち返るべきは”観察”

調査を始めてわかったことは今度は人がボトルネックではなくシステムに問題が起きていました。

Xさんの担当業務をできる人が2人に増えたことでシステムの処理能力が追いつかなくなったのです。

これでは作業者のタスクスピードは倍になっても、システムの処理能力が変わっていないので完了タスクの数は増えません。

対策として、システムの処理速度が2倍になるシステムを導入しました。

2022年8月現在、システムの処理速度を2倍にしたことでタスク残数は再度減り始めました!

私の黄金ルールの3つのポイント

私なりに見つけた黄金ルールは

- 観察する

- シングルタスクで優先順位の高いものから取り組む

- ボトルネックを見つける

の3点でした。

世の中には本当に大切な少数とそこまで重要でない多数があります。

本当に大切な少数を見極めるのが観察です。

今回の体験は観察こそが仕事の真髄と言えるくらいのものでした。

そして生産性を劇的にあげるのが、そこまで重要でない多数を止めることです。

止めるということは、今やっている方法を手放すこと。これはビジネスにおいて本当に勇気のいる行動でした。

これが仕事でなく個人のタスクならどうでしょう?

自分だけのことであれば、比較的チャレンジしやすいのではないでしょうか。

この記事を読まれて、この手法に価値がありそうともし思ったら、まずはぜひプライベートで試してみてください。

- やってみようと手を付けて、完了していないこと

- 達成したいのになかなか結果がでていないこと

- あれもこれもと手をだしてしまっていること….etc

あなたの人生において「本当に大切な少数とそこまで重要でない多数」はなんですか?

そして「そこまで重要でない多数」を止めて「本当に大切な少数」に集中したらどうなりますか?

それを実践した先に自分でも想像しなかった未来が待っているかもしれません。

最後までお読みいただきありがとうございました。